ЭКОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

"ЭКОМОНИТОРИНГ"

СРЕДНЕУРАЛЬСКАЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

|

620014

г.Екатеринбург ул.Вайнера, 55 (Уралнедра), каб. 513 |

тел. 257-20-06, 219-39-08 факс 257-20-06 |

|

|

|

8. Геологические процессы

многолетнемерзлых горных пород Хорошо

известно, что поверхностные слои почв и грунтов подвергаются сезонному

промерзанию зимой и оттаиванию в весенне-летнее время. Закономерности промерзания

и оттаивания и температурный режим этих слоев определяются условиями

теплообмена на поверхности Земли и составом пород и их влажностью. Наибольшая

глубина промерзания наблюдается в северных приполярных районах, наименьшая -

в южных. Этот верхний слой периодического промерзания и оттаивания отличается

большой динамичностью и называется деятельным слоем. Ниже его на обширных

пространствах севера России, Северной Америки развиты многолетнемерзлые

горные породы (ММП). В России они занимают свыше

47-48% площади. Современное

соотношение деятельного слоя с ММП различно. В

северных районах наблюдаются сливающиеся мерзлые толщи, в более южных районах

- несливающиеся. Зону распространения ММП называют мерзлой зоной литосферы или криолитозоной (греч. «криос» -

холод). Соответственно и наука, изучающая криолитозону

и процессы, связанные с ней, называется геокриологией или мерзлотоведением.

Основы этой науки были заложены М.И. Сумгиным, но

особенно широкое развитие она получила в последние три десятилетия, когда

возникла необходимость развития горнодобывающей промышленности; строительства

железных и шоссейных дорог, промышленных и жилых сооружений в зоне вечной

мерзлоты. 8.1 Подземные льды криолитозоны Подземными

льдами называют все виды льда в мерзлых породах вне зависимости от их

образования, размеров и условий залегания. С их формированием связаны многие геокриогенные процессы. По данным В.А. Кудрявцева, Н.Н.

Романовского и других исследователей, льды, формирующиеся в горных породах,

могут быть подразделены на четыре основные группы: 1.

Погребенный лед, образующийся при захоронении снежников и подземных льдов. 2.

Повторно-жильный лед, образующийся при неоднократном заполнении водой или

снегом морозобойных трещин, захватывающих как деятельный слой, так и ММП. Глубина таких жил различна - от 0,5-1 до 30-40 м, а

ширина в верхней части до 8-10 м и более. 3.

Инъекционный лед, возникающий в результате замерзания подземной воды,

внедряющейся под напором в толщу мерзлых дисперсных пород. 4.

Конституционный лед, образующийся главным образом при промерзании влажных

дисперсных пород. Он подразделяется на: лед-цемент - мелкие кристаллы льда,

заполняющие поры и небольшие трещинки во влажных породах при их замерзании, и

сегрегационный (лат. «сегрегаре» - отделять), или

миграционный лед, образующийся при замерзании воды, мигрирующей к фронту

промерзания. В результате образуются ледяные шлиры (нитевидные включения),

небольшие гнезда, линзовидные прослойки. 8.2 Мерзлотно-геологические процессы в криолитозоне В

зоне ММП наблюдается целый ряд геологических

процессов. Повторно-жильные льды формируются в северной геокриологической

зоне, где низкие температуры и небольшая мощность сезонноталого

слоя, и достигают местами большой ширины и глубины по вертикали. Их развитие

связано с морозобойными трещинами, образующими системы полигонов различной

размерности и формы. Основы современных представлений о развитии ледяных жил

заложены работами Б.Н. Достовалова. Необходимыми условиями для образования

повторно-жильных льдов являются: 1) многократное возникновение морозобойных

трещин, проникающих в толщу ММП, глубже границы

сезонного протаивания; 2) соответствующее

многократное заполнение трещин льдом; 3) наличие достаточно пластичных или

способных к уплотнению горных пород. При этом выделяются два типа роста жил:

1) эпигенетический, т.е. образующийся в пределах уже сформировавшихся горных

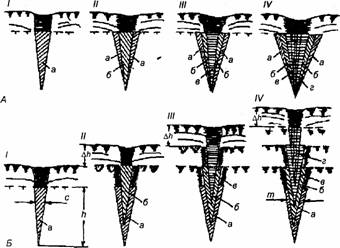

пород (рис. 8.1); 2) сингенетический, т.е. формирующийся одновременно с

накоплением осадков. Это могут быть пойменный аллювий, делювиальные, болотные

и другие отложения. В первом случае ледяные жилки а, б, в, г образуются при

последовательных годовых циклах растрескивания и заполнения трещин льдом. При

этом рост жил происходит главным образом в ширину, величина которой

определяется условиями возможного напряжения сжатия расклинивающихся пород.

Во втором случае, соответствующем сингенетическому росту, каждая последующая

вклинивающаяся жила льда не доходит до конца предыдущей на величину h, равную накоплению осадка за год. Как видно из рисунка,

по мере накопления осадка увеличивается вертикальная мощность

повторно-жильного льда.

Рис. 8.1.

Схема эпигенетического (А) и сингенетического (Б) роста

повторно-жильных льдов (по Б.Н. Достовалову): I - IV - последовательные стадии роста жил; а, б, в, г -

ежегодно образующиеся элементарные ледяные жилки; Δh

- мощность слоя, накапливающегося за год осадка при сингенезе Морозное

пучение характерно для различных районов криолитозоны,

хотя развито неравномерно вследствие локальных особенностей состава, строения

и свойств пород. Небольшие бугры пучения могут возникать непосредственно за

счет увеличения объема замерзающей воды в грунте. Но большие величины имеют

миграционные бугры, когда к фронту промерзания мигрируют новые объемы воды из

нижележащей талой части грунта, что сопровождается интенсивным сегрегационным

льдообразованием (шлировым и линзовидным). Такие

бугры наблюдаются в Западной Сибири. Инъекционные

бугры пучения образуются в условиях закрытой системы. Среди них выделяются

бугры, возникающие в результате промерзания подозерных

таликов и носящие якутское название «булгунняхи». К

инъекционным буграм относятся также гидролакколиты

(по сходству с лакколитами - одной из форм внедрения магмы в земную кору). Их

формирование связано с внедрением различного типа трещинно-жильных вод. При

этом образуется ледяное ядро, залегающее обычно на некоторой глубине от

поверхности и приподнимающее кровлю. Такие многолетние гидролакколиты

могут достигать высоты 10 м и более при ширине в десятки метров. В

криолитозоне развиты также мелкополигональные

структурные формы, связанные с растрескиванием грунта на мелкие полигоны,

неравномерным промерзанием сезонно-талого слоя и развитием в закрытых

системах напряжений, а часто и разрывов. Среди таких мелкополигональных

структур можно назвать пятна-медальоны в дисперсных грунтах. При промерзании

сверху и по трещинам внутри полигона создается гидростатическое давление,

происходит прорыв разжиженного грунта верхней мерзлотной корки и растекание

по поверхности. Вторым типом полигонально-структурных

форм являются каменные кольца и многоугольники. Это происходит в неоднородных

по составу рыхлых породах, содержащих включения каменных обломков (щебня,

гальки, валунов). В результате многократного промерзания и протаивания происходит «вымораживание» из породы крупного

обломочного материала на поверхность и его перемещение в сторону пониженных

трещинных зон, с образованием каменных бордюров. Хорошо известны случаи

строительства некоторых сооружений на сваях, установленных в сезонно-талом

слое. Со временем происходило вымораживание свай, что, естественно, вызывало

деформации сооружений. К

склоновым процессам в областях развития многолетней мерзлоты относятся два типа:

1) солифлюкция (лат. «солюм»

- почва, грунт и «флюксус» - течь) и 2) курумы (каменные потоки). Под солифлюкцией

понимается медленное течение по склонам рыхлых сильно переувлажненных

дисперсных отложений. При сезонном протаивании льдонасыщенных дисперсных грунтов сезонно-талого слоя они

сильно переувлажняются талыми и дождевыми водами, утрачивают структурные

связи, переходят в вязкопластическое состояние и медленно перемещаются вниз

по склону. Таким путем образуются натечные формы в виде языков, или солифлюкционных

террас. Курумы представляют каменные подвижные

россыпи в горах и плоскогорьях Восточной Сибири и других районов, где близко

к поверхности подходят скальные породы. Курумы

местами образуют сплошные каменные поля (размерами от первых сотен квадратных

метров до нескольких десятков квадратных километров). Местами они являются

истоками курумных (каменных) потоков, движущихся по

склонам, часто по днищам небольших логов и ложбин. Примеры

деградации мерзлоты. Одним из наиболее известных и изученных примеров

является термокарст, или термический карст. Такое

название получил процесс вытаивания подземных

льдов, сопровождающийся просадками поверхности земли, образованием западин,

неглубоких термокарстовых озер, под которыми могут возникнуть подозерные талики (вследствие отепляющего воздействия

воды озер). Термокарстовые процессы бывают связаны как с потеплением климата,

так и с нарушением существующих естественных условий (рытье каналов, вырубка

леса и др.). Формы термокарстового рельефа различны (от мелких западин до

крупных котловин), что зависит от того, какие типы подземных льдов и льдистых

отложений подвергаются оттаиванию. 8.3 Данные о времени образования многолетней мерзлоты Происхождение

вечной мерзлоты до сих пор не имеет приемлемого объяснения. Долгое время

предполагалось, что ММП образовалась при отступании

покровного ледника. Бурение льдов в Атлантике и Гренландии выявило отсутствие

мерзлотных грунтов под покровными ледниками и геология встала перед

необходимостью поиска иных процессов, позволяющих объяснить происхождение криолитозоны. Предполагаются очень сухие и холодные

климатические условия. Исследованиями

ряда ученых (Шер и др.) в бассейне р. Коль установлено, что следы многолетнего

промерзания встречаются в отложениях, возраст которых по биостратиграфическим

и палеомагнитным данным соответствует плиоцену (1,8-2,4 млн. лет). Сходные

данные были получены американскими и канадскими исследователями, которые

показали, что мерзлые толщи на севере Аляски и Канады начали образовываться

почти 2 млн. лет назад. В отложениях плиоцена на Колыме были обнаружены

грунтовые псевдоморфозы (клиновидные тела) по повторно-жильным льдам, но

признаков непрерывного существования мерзлоты во вмещающих породах не было.

Возможно, что мерзлые толщи с ледяными жилами, существовавшие в плиоцене, в

последующем протаяли. Вместе с тем в районе Колымы в отложениях раннего

плейстоцена (700-360 тыс. лет) было обнаружено несомненное непрерывное

существование многолетней мерзлоты. В Центральной Якутии Е.М. Катасоновым было установлено непрерывное существование

мерзлых пород со времени среднего плейстоцена. Такие данные имеются и для

позднего плейстоцена. Следует отметить сложность и изменчивость климатических

условий в плейстоцене, которая периодически сказывалась на развитии мерзлоты.

Эти изменения связаны с тектоническими причинами, вызывавшими увеличение

площади суши и уменьшение акватории Мирового океана, и с неоднократными

оледенениями и межледниковьями. Происходила периодическая

смена резкого похолодания потеплением, сопровождавшимся повышенной

влажностью. При периодическом потеплении климата происходила частичная

деградация многолетнемерзлых пород. |